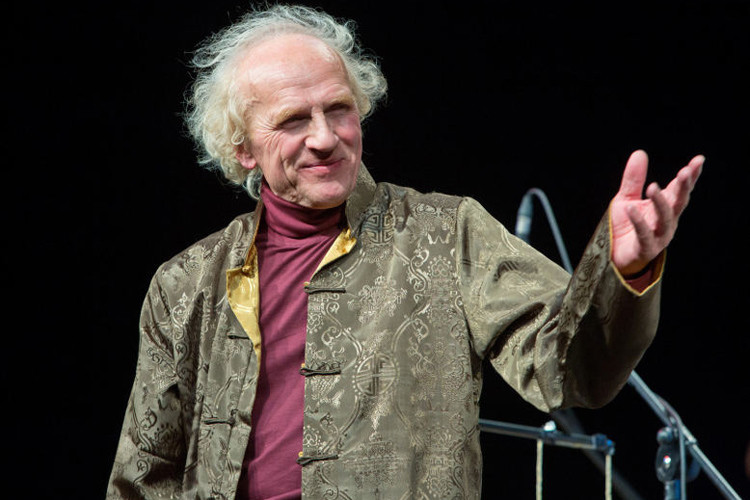

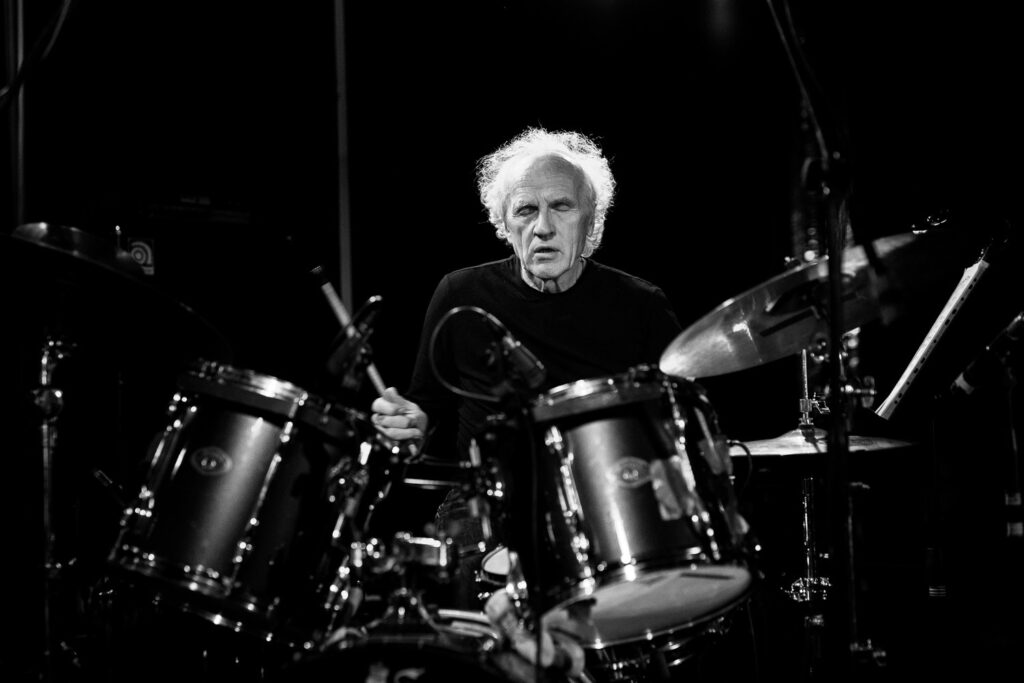

Легендарный джазовый барабанщик, участник трио «Ганелин-Тарасов-Чекасин» Владимир Тарасов в программе «Вдох выдох» на канале «Ходорковский Live» рассказал Виталию Дымарскому о создании трио «ГТЧ», своих сольных работах и совместных проектах с Витаутасом Ландсбергисом и Ильей Кабаковым, о жизни в Литве и своей коллекции советского авангарда.

Из Архангельска в Литву

— Любой на моем месте, да еще в такие времена, которые мы переживаем, конечно бы начал со старой советской шутки «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь». Кстати, вы знаете, кто автор этих слов?

— Нет, не помню. Я знаю, что «джаз – это музыка для толстых», это Горький. А вот это… Я знаю, кто автор ответа на эти слова.

— Там много вариаций есть. Говорят, что это Сергей Михалков, но, правда, доказательств, вроде, этого никто не нашел. Но давайте не о музыке сначала. Вы же сейчас в Вильнюсе, в Литве. «Сегодня ты играешь джаз, а завтра родину продашь». Вы из Архангельска, насколько я знаю, да? А что для вас родина сегодня? Если бы вас спросили, какая страна?

— Ну тут как трактовать слово «родина»? Есть понятие «дом», где я живу. Это, конечно, Литва, и, безусловно, я литовский художник и артист. А родина, если определять по месту, где я родился, то это Архангельск, конечно. Родина там, где ты родился, насколько я понимаю. Так что я, можно сказать, литовский художник, рожденный в Архангельске.

— Но сегодня вы называете себя литовским художником?

— Конечно. Ну а как можно называть? Виталий, мы одногодки, по-моему, мне 77 лет. А в Литву я приехал, когда мне было 19. Ну так как вы считаете? То есть я здесь живу, я даже не знаю, сколько лет, я никогда не считал. Ну, естественно. Важно, как я себя ощущаю, безусловно.

— Ощущаете себя дома.

— Я, безусловно, дома. Да, нам не стереть эти генетические культурные коды, чему я только счастлив и рад, потому что культура, в том числе и русская культура, она, безусловно, [во мне] осталась. Все книжки, которые я читал, музыку, которую я слушаю, это да, это только помогает. Но я дома, я дома в Литве.

— Вы же и литовским языком овладели, естественно, за столько лет, да?

— Конечно. Скорее всего, что есть какой-то акцент, безусловно, тем более, что в голове иногда путаница с языками, так как я очень много играю с американскими, немецкими музыкантами и мы общаемся на английском, иногда я замечаю с собой, что начинаю думать на английском. Ну, в принципе, конечно, да. Обладение языком – это обязательное правило, если вы живете где-то.

— Я думаю, что вы думаете по-музыкальному. Синкопами.

— Да, да.

— А скажите, пожалуйста, многие бы, я вас уверяю, сегодня на вашем месте сказали бы, что моя родина – Советский Союз, поскольку тогда было все равно, Архангельск или Литва, или Вильнюс, это все была одна страна. У вас есть какая-нибудь ностальгия по советскому?

— Ну, по советскому у меня ностальгии вообще никогда даже не было. Не то что ностальгии, а у меня и тяги нет в то, что как мои итальянцы называют страну не Советский Союз, они называют Си-Си-Си-Пи. СССР. Когда мои итальянские коллеги приехали, и мы выступали, Марио Скьяно, гениальный был, он друг Джорджо Гаслини, Феллини, музыкант, саксофонист, композитор, и это был уже конец Советского Союза, 86-й год, да, это был последний концерт нашего трио с Ганелиным, с Чекасиным. И он в аэропорту это увидел, а так как он музыкант, он сразу там начал: та-та-та-там-пам-папа-папи-папа-пам, Си-Си-Си-Пи-пам-тарам-тады-тады-тадам, Си-Си-Си-Пи-пим-там-тарам-тадам.

У меня родина все-таки Архангельск, я помор. Это та сторона России, северная, ближе к Скандинавии, где, во-первых, счастье для всех для нас, поморов, не было татар. Второе, там не было крепостного права. Представляете, вообще отсутствовало крепостное право в Архангельске, ну, насколько мы знаем из истории. И в-третьих, все-таки большевики пришли значительно позже, не в 17-м году, а где-то в 20-м, потому что там была долгая борьба, там какие-то свои местные сумасшедшие типа Павлина Виноградова воевали, бегали, в общем, как могли, защищались.

— Да и там где-то в ваших краях ведь и Рюрик появился?

— Конечно, и Рюрик, и Ломоносов. Ну, и в конце концов, Петр Первый, который этот порт сделал, и район Архангельска, который называется Соломбала, так как дорога была, конечно, непролазная грязь, и для того, чтобы он проехал — легенда, скорее всего, но возможно, что это правда — дорогу засыпали соломой.

«Либертарианская музыка либертарианцев»

— А скажите, джаз ведь не сильно был популярен, скажем так, в Советском Союзе, джаза очень мало людей знали, не знали, что это такое. Это почему?

— Ну, надо сказать, что это не только в Советском Союзе, это везде в мире. Но, в общем, я не могу сказать, что совсем маленький круг любителей этой музыки. В 50-х, в послевоенном периоде было огромное количество, была волна замечательных джазов, и музыкантов, и популярности. Где-то, я думаю, это было до конца 80-х примерно, когда уже пришел фьюжн, джаз-рок. Я помню времена, которые я, кстати, в своей книжке «Дневники барабанщика» описал, как в Архангельске, в каждом кинотеатре играл совершенно замечательный большой оркестр. Бигбенды играли джаз. Конечно, вперемешку с эстрадными советскими песнями там, но в принципе это были джазовые оркестры, это была волна.

Я уже не говорю про Америку, где этого джаза было настолько много, и что это было везде в Европе. Популярность джаза была на протяжении лет, наверное, 30-ти огромная, с огромным количеством фестивалей, и тогда мы думали, слушая все эти программы, что если сегодня просто сотни гениальных музыкантов, и каждый из них был личностью, так что же будет в 21 веке?

Ну, а в 21 веке как бы не так, как было тогда, конечно. Но все вернулось в то, что это очень узкая специализация, очень узкий круг интересов. Я могу, наверное, сравнить с поэзией. Ну, если вы посмотрите вокруг и людей спросите, вот вы знаете Марину Цветаеву, Ахматову? Все будут вам говорить, ну, там, что-то знаю, «На заре умру» или, там, Пастернака. Но очень маленький круг людей, которые по-настоящему не просто читают, но любят это.

В джазе тоже. Не знают, да. Не знают просто. Это достаточно в хорошем смысле слова, можно так сказать, элитарное искусство. И для любителей, тех, которым это нравится, те, которые живут этой музыкой, и те, которые понимают, что джаз – это вот то, что я говорю здесь и сейчас. Это вот та музыка, которая рождается только в данный момент, здесь, на сцене, и только сейчас.

И завтра мы можем играть ту же самую конструкцию программы, мы можем играть тему, но это, конечно, будет по-другому. Внутреннее наполнение формы будет другое, но форма очень важна, конечно.

— Может быть, я сам это для себя придумал, может быть, это такая искусственная вам покажется формула, но мне кажется, что несовместимость советской власти и джаза, она была. Она объясняется тем, что джаз – это музыка свободных людей. Свободная музыка свободных людей.

— Точно, либертарианская музыка либертарианцев. Ну, условно говоря, конечно.

— У вас как же? У вас же называется фри-джаз, да?

— Нет, фри-джаз – это как раз не очень свободная музыка. Мы в каком-то смысле играем фри-джаз, но у нас все-таки музыка импровизационная. Мы создаем композицию прямо на сцене. Она все-таки имеет форму где-то… Это вот как бы, я бы сказал, что это совмещение, коктейль классической формы и джазовой вот этой энергии, грубо говоря, внутри.

А фри-джаз – это музыка, которая…Был гений Питер Броцман. Питер Броцман был совершенно великий человек. Там физика. Там такое… Там как включается вот эта кнопка, она в основном с одной динамикой и продолжается. Там физика, она иногда тебя… Это очень, кстати, похоже на рок. Хороший рок.

Я был на концерте Rolling Stones, и Мик Джаггер меня поразил. Это было в Сан-Франциско. Они представляли там фильм Скорсезе «The Rolling Stones». И этот человек в этой шубе какой-то, прыгал два часа на сцене с такой энергией. Я просто был поражен. Это вот абсолютная такая хорошая физика была. Понимаете? И вообще за джазом пришла вот эта эпоха хорошего рока. Там масса была. Chicago, Карлос Сантана…

— А вы считаете, что рок как бы вырос из джаза?

— Нет, ни в коем случае. Рок вышел из блюза и буги-вуги, и потом твист, и вот так далее. И потом появились эти роковые ребята, потому что появились хорошие тексты. Понимаете? Появились хорошие тексты, и вот рок плюс время протеста, война во Вьетнаме, молодежь стала протестовать, и в общем пошли эти фестивали там, на алюминиевой фабрике в Лондоне, Вудсток, в конце концов. Ну, тогда, чтобы пригладить ситуацию, Beatles как бы пошли, они более такие эстрадные, хорошие, безусловно, талантливые мелодисты.

И вот джаз, и вот фри-джаз в том числе, это как раз вот из этой серии. Это такая хорошая энергетика. Там нужно выдержать ее как бы во времени, эта энергетика, физика должна долго продолжаться. И, конечно, вот для меня, наверное, Питер Броцман был самый лучший в этом фри-джазе. Потому что Орнетт Коулман хоть и называл [то, что он играл] фри-джаз, все равно он играл композиционную и импровизационную музыку.

«Трио Ганелин-Тарасов-Чекасин могло быть, конечно, только в Литве»

— Слушайте, я, по-моему, в ваших воспоминаниях или где-то еще у критиков музыкальных прочитал смешную очень фразу, накануне выхода, по-моему, вашего второго диска, я имею в виду, вашего трио.

— «Concerto Grosso».

— Да. Какой-то чиновник пытался его запретить и сказал гениальную фразу. Тогда же все пели, что зато мы в области балета впереди планеты всей. Он говорит, не хватало нам еще и по музыкальному авангарду быть впереди Запада.

— Этот человек был Шабанов, он был генеральный директор фирмы «Мелодия» в Москве. И я помню, и я знаю, что там в этой комиссии был Юрий Саульский и Аркаша, по-моему, Петров, и они нас пытались отстоять как могли. Да, было такое, это письмо пришло потом в Вильнюс, разбирали его в Союзе композиторов.

— Сейчас и Литва, и Латвия, и Эстония обижаются, если их называют Прибалтикой. Они называют себя балтийские страны, но тогда, в советское время, это была Прибалтика. И эта была такая разрешенная заграница для советских людей.

— Абсолютно правильно.

— Вот ваше становление как трио с гастролями, вы же были такой витриной еще, помимо всего прочего, советской музыки, вас можно было послать за границу и так далее. Это благодаря тому, что это была Литва, а не глубинная Россия, скажем?

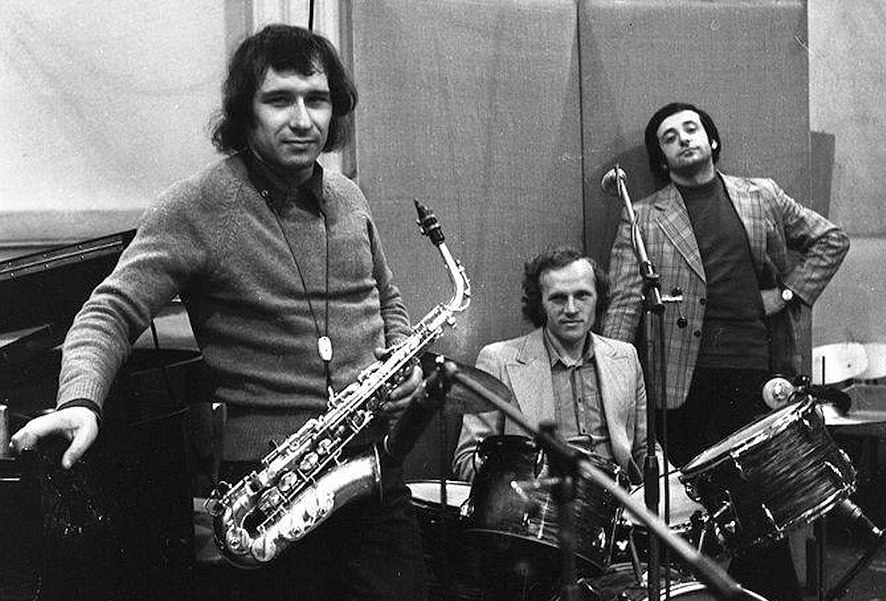

— Ну, в том числе, что образовалось вот такое трио. Ну, во-первых, меня привез Йонас Циюнелис, меня пригласили в оркестр Литовской филармонии, бигбенд был совершенно замечательный, интернациональный бигбенд, здорово играли. Я работал там, потом ушел, потом я прошел на конкурс оркестра Литовского радио и телевидения, и вместе с Йонасом Циюнелисом мы туда пошли. Мы познакомились с Ганелиным, играли дуэтом, потом к нам присоединился Чекасин через два года.

Вот становление трио Ганелин-Тарасов-Чекасин могло быть, конечно, только в Литве, потому что тогда власть смотрела немножко, как вы говорите, на Прибалтику сквозь пальцы — ну пусть они там поиграют в свой Запад, ладно, дадим им. Безусловно, поверьте мне, Москва, Ленинград или другие — не только у нас не было шансов существовать там как трио с этой музыкой, но нам бы даже ее играть не дали. Потому как в Советском Союзе в принципе было очень много хороших, и сейчас есть, джазовых исполнителей, исполняющих американские стандарты, много. Но джазовых музыкантов, которые приходят со своим словом и что-то могут сказать, и которых можно узнать…

Немножко отвлекусь, скажу, что вот есть такой журнал Downbeat, в Америке выходит, где есть раздел, называется Blindfold Test, тест с закрытыми глазами, где одному музыканту ставят пластинку другого музыканта, и он должен сказать, кто играет.

Понимаете, Советский Союз настолько погряз тогда в этой рутине, в чем, как я в шутку говорю и пишу, была вина Дюка Эллингтона. Потому что, когда в 71-м году оркестр Дюка Эллингтона приехал в Советский Союз, мы, конечно, были все потрясены, я был на 12 концертах. И на первом концерте в зале были только музыканты, и на первом концерте в перерыве только одно звучало: мы тоже так хотим играть. Они даже не думали о том, что вот так уже есть, на сцене он уже играет. А скопировать копию — это имитация.

Но нас не выпускали много лет. Первое приглашение мы получили в 72-м году на Jazztage, фестиваль в Западном Берлине, то есть буквально через год, как организовалось трио. Наши записи уже звучали на радиостанциях, пластинок еще не было, но на радиостанциях везде играли, нас знали, польская Федерация джазовая нас приглашала, в 72-м году нас пригласил Иоахим Берендт. Он был один из самых крупнейших джазовых писателей, журналистов, аналитиком джаза, написав много книг об этом. Ответ министра культуры был таков, что такого трио у нас нет. Это был ответ министра культуры Литвы, кстати.

И вот [так было] много лет, и только потом они нас выпустили в 76-м году в Варшаву на Jazz Jamboree, и перед этим вышла наша первая пластинка. Благодаря Аркадию Петрову, кстати, был совершенно замечательный джазовый журналист, критик и писатель. Вел концерты, на радиостанции «Маяк» играл джазовые программы, каждый вечер они играли джаз там с Баташовым, по-моему, еще Переверзев Леонид был. И он организовал эту запись для Польши. И вот когда нас выпустили на Jazz Jamboree, и как-то нас там ну просто очень хорошо, можно сказать, приняли, и мы начали получать огромное количество приглашений, тогда я думаю, власть решила, что на этом еще можно и заработать.

Мы-то ведь получали суточные, а денег мы зарабатывали очень много. Об этом вы можете почитать у Майи Михайловны Плисецской, она хорошо на эту тему пишет, и Вишневская, как они получали гонорары, и потом у них все забирали.

И потом просто они уже не могли говорить, что такого нет и что авангард нам не нужен, начали выходить наши пластинки, через 10 лет наши пластинки начали выходить на Leo Records. Ну и все, и поехали потом в Америку, в Швейцарию, и как-то действительно, можно сказать, если это слово применимо к джазу, мы были очень популярными. Огромное количество приглашений, но опять же с нами все время были какие-то сопровождающие. Если мы там где-то в Румынии, во Франции, что-то не так сказали, не с тем встретились, нас просто закрывал Госконцерт, и потом нас могли несколько месяцев никуда не выпускать.

Ну в общем вот так вот, как бы, это была судьба, судьба замечательных сочетаний трех человек, музыкантов, совершенно разных. Мы все трое, и я, и Ганелин, и Чекасин — с разным кругом друзей, с разными интересами в литературе, в фильмах, с разными системами воспитания, наверное. Но вот действительно, великая вещь музыка, она вот дает такой тырк — и все получается. Убери одного — и что? И пробовали. Ганелин пробовал убрать одного, поставить другого, нет, все, это уже совсем другое. Не хуже, не лучше, просто другое, вообще другое. А это, конечно, было замечательно, и сейчас вот все время появляются статьи, хорошие статьи во всем мире, в энциклопедиях. Да, это трио в каком-то смысле было очень уникальное, я считаю.

— Ну, кстати говоря, для нашей аудитории, может быть, даже более молодой, которая, уже, извините, может быть первый раз вообще слышит об этом трио. Естественно, нормально, они живут в свое время. Что вообще, помимо самой вот этой музыки трио, еще были у каждого свои занятия, Ганелин, насколько я знаю, много работал в театре и в кино, Чекасин вообще, кстати говоря, учитель Курехина.

— Чекасин воспитал всю «Поп-механику»!

— Да, всю «Поп-механику», он играл с Гребенщиковым в «Аквариуме».

— С Борей Гребенщиковым, да.

— А вы себя не причисляете к андеграунду советскому, но весь советский андеграунд все ваши друзья. Дмитрий Пригов, Андрей Битов, Илья Кабаков, Эрик Булатов, ну, и так далее.

— Лева Рубинштейн. Лева Рубинштейн, недавно ушедший от нас, да. Это близкие мне люди.

«Барабан у меня был как живой человек»

— Это все близкие вам люди, и вы занимались, помимо музыки, еще инсталляциями вместе с Кабаковым, да?

— Ну, это с легкой руки Ильи Кабакова, это, конечно, он. Первая наша работа совместная, основа этой работы — это моя сольная пластинка «Драмтеатр». Я сделал целую серию, 11 сольных пластинок, которые я посвятил [погибшим в лагерях] — я же из Архангельска, в основном там были лагеря, ГУЛАГи — и вот в 84 году я сделал эту программу. Я ее играл, потом через несколько лет вышла пластинка, кстати, это еще был Советский Союз, и все музыкальные критики, никто не согласился писать аннотации. Я тогда взял Бориса Смоленского стихи, что я сегодня весь вечер буду думать о людях, умерших молодыми, не дописав, не долюбив, не доделав, ну, в общем, вот это я взял от Бориса Смоленского.

И я получил приглашение от Юргена Хартена в Дюссельдорф, Илья туда привез свою работу «Красный вагон», которая сейчас стоит в Эрмитаже, любой может пойти ее посмотреть. И когда Илья ее привез, у него была уже идея, что там должна быть какая-то музыка, там был какой-то певец с Брайтон Бич, ну, такие вот эмигрантские песни.

Ну и он, так как мы близкие друзья, Илюша в конце концов крестный папа моей дочери, и мы много лет уже не виделись, он уже жил тогда в Германии, в Берлине, и он спросил, что делать? Я ему показал запись этой пластинки, которая как раз уже вышла, и он увидел, что там советские песни вот тех 30-х, 40-х годов. Они все были потрясающие. Тексты были под вопросом, но все эти композиторы, они имели еще ту царскую школу, поэтому все эти песни, мелодически вообще, они были совершенно уникальны. А в то же время эти же композиторы писали совершенно пропагандистские песни о партии, там страна зовет, дорога вдаль ведет. Музыка гениальна, а тексты — ну, понимаете, такие тексты.

И я сделал как бы вот в память вот тех людей «Драмтеатр», театр барабанщика, драмтеатр барабанщика, театр драмы, о людях, которые погибли в этих лагерях. И как бы барабан у меня был как живой человек, который живет в этой системе и не понимает, ну где же правда? Вот этим песнями мы должны верить, или вот этим, понимаете? И он услышал, и попросил, и мы эту мою аранжировку этих песен поставили в «Красный вагон», приходите, посмотрите, послушайте.

— Вот, кстати говоря, просветите нас, дилетантов, а вот как вы себя называете, как правильно называть? Я думаю, что есть барабанщик, ударник, есть даже такое сложное слово, как перкуссионист. Как правильно, как вы себя называете?

— Только барабанщик. Ударник это в Советском Союзе — ударник какого-то труда, там, пятого, десятого, двадцать первого. Нет, нет, нет, только барабанщик, я барабанщик, от слова барабан, I’m a drummer. Я барабанщик.

Проект с Ландсбергисом

— Я видел ваше выступление, оно такое очень странное, новые формы вы ищете все время, вы играете на барабанах, а рядом сидит пожилой человек, очень пожилой человек, и читает стихи на литовском языке. Я знаю, что у вас были с ним выступления, когда он читал стихи и на русском языке. Этого человека зовут Витаутас Ландсбергис, первый глава независимой Литвы, ему сейчас уже за девяносто, да?

— 92.

— Но он еще до сих пор даже готов выступать, поскольку он все-таки изначально музыкант тоже, он же преподаватель, профессор литовской Вильнюсской консерватории. Я это к чему, Ландсбергис в представлении советской, а потом российской уже власти, это такой литовский националист и, как теперь это модное слово появилось, русофоб.

— Да, я это понимаю. Но это, вот как вы говорили про молодежь, которая не знает, кто там Тарасов, кто Ганелин, кто Чекасин. Молодые музыканты меня спрашивали: Владимир, а при чем здесь Ландсбергис, он же политик? Я говорю, простите, ребята, сколько вам лет? До того, как он стал политиком, мы вместе с ним в филармонии работали, это было 50, 60 лет назад. Он потрясающий специалист по Чюрленису, он написал книги по Чюрленису, он замечательно играет на рояле Чюрлениса, стихи он писал много времени назад, и у него мышление флюксиста (флюксус — одно из наиболее радикальных авангардных направлений в искусстве ХХ века. — «Полигон медиа»).

Вот знаете, что такое флюксист? Вот я вам расскажу. В 1992 году мы с Кабаковым работали на Биеннале Венеции, Илью пригласили туда, Бонита Оливия, такой куратор, русский павильон был достаточно пустой. Илья пригласил меня, и мы сделали вот этот «Красный павильон», который сейчас находится в коллекции Людвига, где я тоже сделал какую-то аранжировку. Мне посчастливилось месяц там быть, вот там вот это Джардини кафе, мы каждое утро с Нам Джун Пайком завтракали там. Потом я поехал к нему в Дюссельдорф какой-то семинар студентам читать, но не в этом дело. И когда он говорит: так, а вы где живете? Я говорю: я живу в Литве. Он говорит: Литва! Мачюнас, это же наш Бог! Именно так: this is our God, то есть они все на него молились. [Джордж] Мачюнас — это человек, который основоположник движения флюксуса. Он говорит: и там есть у Мачюнаса друг Витаутас Ландсбергис. Я говорю: да, он дружил со всеми этими людьми, он очень творческий человек, вот мы с ним вчера разговаривали, и энергетика, которая у него, ей можешь только позавидовать.

И когда я делал два года назад — был такой Сигитос Геда, тоже мой хороший друг, совершенно замечательный литовский поэт — программу на его 80-летие, Витаутас посмотрел это, мне позвонил и говорит: Володь, можешь ко мне приехать? Я говорю, да, конечно. И приехал к нему, и вдруг он достает свою поэзию вот тех времен и читает. Я понимаю, что это действительно — а учитывайте мой опыт: Пригов, Лева Рубинштейн, Тимур Кибиров, Сигитос Геда, Андрей Битов — я посмотрел, это интересно. Я говорю, ну хорошо. Ему было 90 лет. Я говорю, ну это хорошо, но это надо попробовать. Витаутас, вы можете ко мне в студию приехать? Он говорит, да, завтра. На следующий день ко мне приехал, два часа мы с ним играли, он читал, я играл на перкуссии, я понял, что из этого что-то мы сделали.

— Он читал русскую поэзию, да?

— Он читал, нет, нет, он читал только свои стихи. Иногда, когда он у меня, он читает наизусть Марину Цветаеву, Мандельштама, то есть он все знает. Он образованнейший человек, прекрасно знающий русскую поэзию, в том числе, конечно, наизусть. Поэтому вот эти все обвинения [в русофобии]…

Он умница, с потрясающим драйвом, энергией, и у нас вышел совершенно красивый, замечательный винил недавно, который мы будем в марте представлять на книжной ярмарке.

Когда мы закончили, вышла эта пластинка, он мне звонит и говорит: Володь, приедь, нужно еще поговорить. И у него, это вообще написано 45 лет назад, 6 песен, для меня это 6 буддистских песен, это абсолютно флюксистская, совершенно потрясающего типа поэзия. 6 буддистских песен, можно сказать. И тогда мы начали думать, и вот буквально месяц назад мы эту программу сделали, я придумал такую музыкальную концепцию, музыка наша общая, я написал такую конструкцию для двух флейт, виолончели и перкуссии, и он читал. И вот вчера как раз у меня были представители этой компании виниловой, которая собирается издать наш следующий винил. И он ждет.

И понимаете, вот это тот редкий случай — в конце концов, вспомните Вацлава Гавела — люди из искусства, все-таки решившие пойти в политику, ну уж плохого точно ничего не сделают, понимаете, нет-нет-нет. Он молодец, и он, я помню эту знаменитую фразу, когда ему предложили, что давайте жить по-братски — ну нет, у каждого своя территория, каждый отвечает за себя, как тоже стихотворение, которое любит читать Саша Филипенко.

«Я не чувствую никакой русофобии»

— Ну, знаете, Володя, я пытался усиленно говорить о музыке, о художнических ваших талантах, но во мне все равно говорит политический журналист, конечно, поэтому я от политики никуда не денусь. Как вообще себя чувствует этнически русский человек в Литве? В России создано представление, что здесь все русофобы. Я понимаю, что три балтийские страны особо остро реагируют на нынешние события, поскольку это все слишком рядом и слишком еще близка по времени их зависимость, поэтому они реагируют более нервно.

— Ну, более чувствительно, я бы сказал, наверное, не нервно.

— Но в той же Литве на таком бытовом уровне есть русофобия? Я понимаю, вам трудно об этом говорить, вы же говорите по-литовски.

— Ну я с самого начала начал говорить по-литовски, у меня друзья литовцы, я как в 1967-м году приехал, сразу был принят в группу художников, музыкантов, в общем, я сразу стал, как говорится, своим, в таком хорошем смысле слова. Поэтому я не чувствую здесь никакой русофобии. Я ее почувствовал, как ни странно, тогда, когда мне мой знакомый, совершенно замечательный поэт Шальтянис Саулис, он был министром культуры, сказал, что надо пойти спасать нам Русский театр. В моей биографии есть 3 года работы директором Русского театра. И вот я первый раз это как раз увидел там, когда я увидел людей, которые, если не родились в Литве, но которые живут намного больше, чем я, и старше, и они вообще не говорят по-литовски.

Я говорю: ребята, вы извините, это не российский Русский театр, это литовский драматический Театр русской драмы. «Вымойте окна», эта страна называется Литва. И Литва уже была независима, это был 99-й год. Я увидел их настроение, я не мог поверить. Я просто в другом кругу общаюсь, понимаете? В каком-то смысле даже эти актеры сначала вообще подумали, что я вот пришел, может, у меня какие-то люди есть знакомые, богатые, у них там зарплата будет потом большая — ну я могу только предполагать что-то такое. Там, кстати, был совершенно замечательный, когда я сказал, что «помойте окна», Володя Ефремов, потрясающий актер был, совершенно замечательный, который сказал: да, Владимир Петрович — ну, естественно, я директор, меня звали Владимир Петрович — тогда и нас увидят. Вот это было чудесно. Тогда и нас увидят. Да, тогда и нас увидят.

«У тех, которые вынуждены покинуть свою родину, из России или Беларуси, у всех печальные глаза»

— Это, кстати говоря, очень хорошо подходит к сегодняшней России.

— Абсолютно, конечно. Ну вот, поэтому то, что касается меня, так как я с самого начала интегрирован был, и приехал я не сам, а меня привезли, как я шучу в книге. Йонас пришел ко мне после нашего концерта в Архангельске, где у них заболел барабанщик, сказал, что, Володь, вот у нас есть билет, мы вас приглашаем в оркестр, прилетайте в Вильнюс, а тогда бы самолет Архангельск-Вильнюс, полтора часа и все. Ну и вот я сразу же приехал.

Но те, которые приехали сейчас в связи с этой войной, понимаете, они, даже не знаю, как сказать, они очень насторожены, потому что в связи с этой вот пропагандой они боятся говорить на русском иногда, понимаете? Я вот где-то иду, вот я из студии выезжаю каждый день пообедать, и они говорят на русском, я прохожу мимо, и они вот как бы, может быть, думают, что мне это не нравится. Они молчат, и им очень сложно.

Мы помогаем, как можем. Но если, например, у украинцев, которых здесь у нас очень много и которых принимают — вот я знаю, Бирштонас санаторий, там столько украинцев, они взяли их на работу и обеспечили жильем — если у них в глазах злость, что вполне обоснованно и понятно, то в глазах тех, которые вынуждены были покинуть свою родину, из России или Беларуси — вот они даже смеются, хохочут, но у всех печальные глаза. Я вот обратил на это внимание, понимаете, именно печаль, вот какая-то печаль.

И когда я слышу, когда молодежь говорит, что это все ненадолго, я сразу вспоминаю историю после революции, Париж, «мы приехали на неделю». Но действительно, вот человек смеется, хохочет вроде бы шуткам, вот мы были на концерте у Саши Филипенко совершенно замечательном, а в глазах вот что-то такое… Потому что когда человек живет в системе, где он абсолютно независим, свободен по своему окружению, и он чувствует себя частью этого общества, он смеется и его глаза смеются. Понимаете, а вот здесь вот… жалко. Чувствую жалость.

— Мы с вами говорили, что джаз — это для свободных людей. А мне кажется, что проблема, может быть, главная проблема России в том, что люди не чувствуют себя свободными, даже оказываясь в свободных условиях, они все равно продолжают быть несвободными.

— Да, именно это я имею в виду. Вот эта внутренняя скованность. А с другой стороны, эта внутренняя свобода заставляет быть как бы… ну не то, что там какие-то свои права [человек отстаивает]— вот как так, я пострадавший — все понятно. Но как бы такая возникает вот имперскость какая-то, иногда вот с этим тоже сталкиваются. Но во всех случаях просто все, что происходит, конечно, это ужасно. Жалко этих людей и эти надежды, что даже если что-то изменится — это [будет] еще долгая история. Мне кажется, что все-таки более правильная позиция была бы такая, что надо, приехав, здесь сразу же стараться интегрироваться, учить язык и как бы вообще быть здесь. Вот как у музыканта. Я могу сказать по себе, возвращаясь к первому вопросу, где дом. Мой дом — моя гостиница, где я ночую в этот момент, вот честно вам скажу.

— Ну, потому что гастроли.

— Я постоянно езжу, да, постоянно. Ну это, я понимаю, это в каком-то смысле исключение. Но тем не менее жить где-то и думать о том, что ну еще немножко, я вернусь и все будет хорошо…

А потом, понимаете, еще печаль от того, что ведь люди много потеряли, люди потеряли все. Они вынуждены уезжать и даже вот мои друзья, музыканты, хорошие, известные музыканты говорят: все в порядке, но так много потеряно. Я уже не говорю там про быт какой-то.

А вот этот вот смех с глазами, как можно условно говорить, я помню, наверное, где-то он появился в России в конце девяностых, когда заходишь в какую-нибудь там “Кофеманию”, там хохочут, смеются, музыка хорошая играет, все улыбаются и, все, ты понимаешь, ага, ты как дома. А вот когда я начал уже ездить после двухтысячных годов, вот начала уже возникать какая-то атмосфера… Я часто езжу, в Архангельск на фестиваль, я там помогаю, как могу, езжу на эти фестивали, было много выставок там, и Виталий Пацюков в ГЦСИ мне много выставок делал, ну и много было вообще всяких разных, потому что с легкой руки Кабакова я начал этими инсталляциями заниматься, много их сделал. Но вот в Россию приезжаешь и в воздухе уже начинается что-то такое серое, понимаете?

Уже потом, когда уже в каком-то двухтысячном году я поехал со своими австрийцами, Лори Ньютон была там певица, и в аэропорту человек в Шереметьево смотрит мой паспорт, литовский паспорт. А я, вы знаете, я очень спокойный человек, достаточно умею смеяться, он смотрит, смотрит, я так не понимаю, что он тут смотрит. Он говорит, а что-то вы так много и часто в Украину ездите? А у меня оркестр в Украине, у меня много там людей, с которыми я играю и все. Тут мое терпение лопнуло, я тогда спросил у него, простите, молодой человек, а этот паспорт, который мы с вами видим, это чей паспорт, российский? Он говорит: нет. Я говорю: так, простите, какое ваше дело?

Я в этом вопросе услышал уже агрессию, понимаете? Ну кому какое дело, кто куда ездит? Человек — свободный, он должен жить там, где он хочет жить и ездить там, где он хочет. И вот это нагнетание… Когда уже я был последний раз, в 2020-м я, по-моему, был, а у меня уже скончалась мама, скончался брат, у меня уже никого не осталось, и я прилетел, вышел из аэропорта, посмотрел… и у меня было желание — обратно в самолет и вернуться домой, в Литву.

«Любое искусство принадлежит всем»

— Вы очень хорошо знаете русскую культуру и сегодняшний русский мир музыкальный и не только. Он раскололся на этих всех событиях. Кто-то уехал, кто не был согласен с этой войной, те, кто остались, не могут ничего сказать, как Юра Шевчук — он никуда не уехал, но он не может выступать, ему не дают площадок для выступления, поэтому выступать приходится за границей, слава богу, что по всему миру разбросана огромная аудитория русскоязычная, которой это все надо. Но ваши личные отношения там со многими людьми, они стали зависимыми от их позиции, от того, единомышленники вы или нет?

— Ну, единомышленники мы быть не можем, потому что практически я не слышу, что делается в России. Я знаю, что общество расколось, художники раскололись, но в этой части нет ни одного моего знакомого или друга. Вот кроме Юрочки Шевчука, которого я очень люблю, с которым мы друзья, и дай бог ему здоровья, энергии и терпения. Но все из моего круга, они просто уехали, либо скончались. Понимаете, как бы и это происходит. Либо они уже в таком серьезном возрасте, либо они никуда не лезут, вот те, которые молчат. То, что они молчат, это же можно понять, да? Что ты сделаешь сейчас? Вот если ты выйдешь с белой бумажкой, то тебя посадят. Ну куда там!

А те, которые начали играть на Красной площади, в Первой программе телевидения, ну, так это их проблемы, это их выбор, их право. Я сомневаюсь, что они когда-нибудь вообще были такими музыкантами, вот с той буквы, которую мы предполагаем, которая существует вообще в мире. Есть определение все-таки, есть какой-то класс и уровень какой-то, которого нужно достичь. Если ты хочешь быть интегрирован хотя бы не в мировое, но в европейское пространство, допустим, ты должен соответствовать по уровню исполнения, мышления. Искусство не принадлежит этой нации или другой, оно либо принадлежит всем, либо ты вот в этом определенном узком кругу и для узкого круга, что неправильно.

В выступлениях наших знакомых и друзей, которые вынуждены были бежать на Запад, меня несколько смущает одно. Там только русскоязычная аудитория и даже вот те, кто с текстами, я просил, я говорю: ребят, ну сделайте хотя бы перевод, чтобы было понятно не только русским, но и другим, о чем вы поете, что вы делаете, чтобы привлечь, чтобы люди понимали. Вот тут, вот в каком-то смысле вот эта фобия, как она называется, она есть.

Вот это — для этих, это — для этих, понимаете, это вот неправильно, неправильно. Музыка и поэзия и вообще любое искусство принадлежит всем.

— Ну это да, но музыка, наверное, не требует перевода.

— Я понимаю.

— Но вообще русская культура во многом очень, как бы сама для себя делается, для внутреннего, что называется, потребления. Очень часто. Она не экспансионистская, что ли. Потому что русская эстрада, она никому не нужна так, как в России.

— Эстрада — да. Нет, ну эстрада это вообще отдельная тема.

— Хотя вы сами говорите, что очень хорошие мелодисты там и так далее, есть песни там хорошие, даже еще советские.

— Я говорю про тех, которые царской школы композиторы.

— Ну да, да. Я говорю именно про мелодическую эстраду. Они все равно не вышли за пределы советской России.

— Да, не вышли, потому что многие из этих хороших мелодистов в том числе делали копии, что уже потом было доказано. Кола Портера или Ирвина Берлина.

— Да, как выяснилось, песня летчиков-то, как это…

— «Все выше, и выше, и выше»

— Да, это немецкая песня. Песня Люфтваффе, по-моему.

— Да, да, я про это и говорю, да.

«На концертах Макаревича и Гребенщикова много литовцев»

— Русский рок, который мы все очень любим и уважаем. Андрей Макаревич, мы с вами вместе недавно с ним виделись, Гребенщиков замечательный, тот же Юра Шевчук. Много замечательных ансамблей, много групп и исполнителей. Но все равно за пределы русской культуры они не очень вышли.

— Ну вот когда и Боря, и Андрей, с которыми мы, конечно, дружим и знакомы, приезжали в Вильнюс, и я, конечно, ходил на концерты, должен сказать, что там очень много было литовцев. Именно литовцы, которые пришли послушать.

— Они их знали по Советскому Союзу.

— Да. Но молодежь тоже была. Вот когда мы играли с Андреем на фестивале, который тут был, и мне организатор сказал, слушай, давай кого-нибудь пригласим, я пригласил туда Андрея, он приехал. Совершенно замечательный у него пианист, Женя Борец, совершенно, а с моей стороны я взял: Людас Моцкунас, саксофонист, и Евгениюс Каневичус, контрабасист. Что вы, там был стадион! И там, поверьте мне, больше половины были не русские. Не потому что я там или Людас Моцкунас, а потому что Андрей Макаревич в том числе.

И как раз Боря Гребенщиков вообще интегрирован достаточно хорошо, сидит в Лондоне, дай ему бог здоровья — знаю, что у него там были какие-то проблемы со здоровьем, так что, чтобы был здоров и продолжал в том же духе — у него в ансамбле совершенно замечательные западные музыканты играют, хорошо играют, и концерты есть. Нет-нет, как раз вот эти несколько человек, они как раз интегрированы. Но все трое, которых мы перечислили, вот их три — и все, понимаете?

— Кстати, на той стороне тоже есть музыканты, вполне принимаемые на Западе, я уже даже не говорю про классику.

— Классика – это отдельно.

— Да, даже ваши коллеги джазисты, я не знаю, тот же Бутман.

— Ну нет, Бутман, ну что вы. Он, как я говорил в начале, он совершенно замечательный исполнитель джазовых американских стандартов. Но если вы поставите пластинку Игоря Бутмана и спросите у кого-нибудь, кто это играет, ну никто не отгадает, понимаете, потому что это…

— Просто исполнитель, да?

— Да, он хороший исполнитель, хороший музыкант, ну замечательно, но нет у него никакой карьеры вообще за пределами России. У него карьера в России, и то сейчас она благодаря, наверное, его связям в большом количестве, я так предполагаю. Но боюсь сказать. потому что, я говорю, он совершенно замечательно играет. Он музыкант вот таких, можно сказать, уже рутинных американских стандартов, и здорово это делает. Как говорится, пусть играет на здоровье, пусть занимается музыкой, а не хоккеем.

— Слушайте, между прочим, мы говорили, что у каждого из вас, из вас троих, еще свой путь есть помимо этого трио. Я забыл, конечно, упомянуть, что Чекасин – это Мамонов в «Такси-блюз».

— Абсолютно правильно!

— Это же потрясающая вещь совершенно. Говорят, что даже с Чекасина списывался сам персонаж, и играет на саксофоне Чекасин.

— В «Такси-блюз» играет Чекасин, да. Ну, гениально. Чекасин, я его очень люблю, завтра к нему поеду.

О советском андерграунде

— Слушайте, хотел еще вот что сказать, что меня поразило, конечно, когда вы мне в Вильнюсе показывали в городском музее зал потрясающего совершенно советского андеграунда художников. И это все оказалось вашей личной коллекцией, Владимира Тарасова, который вы подарили городу Вильнюсу. И там огромный зал, набитый буквально, ну, я не побоюсь этого слова, шедеврами того же Ильи Кабакова, Эрика Булатова и других наших знаменитых художников андеграунда, которых в свое время давили, как это называлось-то, бульдозерная выставка.

— Бульдозерная, да.

— Бульдозерная выставка. Кстати, я вспомнил, какой-то ее был юбилей, по-моему, в прошлом году. А вы не застали ее?

— Нет, я ее застал, но я на ней не был. Я потом встречался, мне Оскар Рабин много рассказывал, я даже снял с ним интервью с Оскаром Рабиным в качестве как бы журналиста меня выбрали, тогда, вроде бы, снимала литовская компания для ARTE. Оскар мне много рассказывал, если будет интересно, можете посмотреть этот фильм, он здорово рассказывает об этом. Ну и я знаю, конечно, все про эту выставку.

То, что касается этой коллекции, я даже не коллекционер, я не купил ни одной работы. Это действительно мои близкие друзья, и когда мы приезжали с трио, или я приезжал один, в Москву, Ленинград, Ригу, Таллинн или куда-то, на концерте большинство было художников. Это совершенно замечательно.

Я помню, как я познакомился с Ванечкой Чуйковым, потом, естественно, этот дом замечательный на Речном вокзале, где, в общем, Илья Кабаков, Витя Пивоваров, Эдик Гороховский, просто чудесный дом построил Гриша Пергель, сам художник, который сейчас где-то там в Америке живет, который для художников делает все студии. И когда мы отыгрываем концерт, после концерта ко мне подходят и говорят: Володь, ну, поехали в студию. То есть едем в студию, например, к Эрику, к Гороховскому или к Илюше.

У Ильи, я, в основном, спал. Иногда я там ночевал, на этой раскладушке, которая сейчас стоит где-то в музее, «Человек, улетевший в космос». И мы там пили чаи до двух часов ночи всегда и ребята показывали свои картины. Понимаете, им нравилось то, что мы делаем. А нам, то есть мне, нравилось то, что делают они. И часто было так, что… Володь, хочешь картину подарю? Или, там, рисунок? Да. Вот, выбирай, любую!

Понимаете, у меня была возможность… мне дарили мои друзья действительно лучшие свои работы. Через много лет, посмотрев на это собрание, гигантское, 500 с лишним работ, это музей сосчитал, я не знал этого… У меня, я тогда жил в трехкомнатной квартире, в Каролинишках здесь, там не было сантиметра на стенке, они были все увешаны картинами, и картины стояли штабелями около стенки, понимаете?

И вот приходили, ARTE сняла фильм, называется «Der Trommler», Манфред Ваффендер снял, он есть в интернете, и моя квартира там. А еще один замечательный фильм снял Слава Чекин, замечательный московский режиссер, который снимал фильмы о джазе. Фильм называется «634 такта Владимира Тарасова». Там показана моя квартира и наши студии. И люди приезжали, звонили и говорят, «Владимир, мы можем к вам прийти посмотреть картины? Их же нельзя нигде увидеть». Ведь советская власть близко не подпускала этих художников к себе, близко, никаких галерей. Ну, делали одну маленькую, можно считать, отдушину, это «Горком графиков», помните, на Малой Грузинской? Там, где Володя Высоцкий жил. И я говорю, конечно, приходите.

И вот когда прошло столько лет, я стал думать, я увидел, что это… сегодня уже видно, что это музейные ценности. У меня там 100 с лишним работ Кабакова. Ну, я имею в виду рисунки, картина, альбомов 3 из той первой серии, которые они с Гороховским печатали, на этой керосинке, там вот «В шкафу сидящий Примаков». У меня вообще первый, самый первый альбом есть, номер один из первого альбома «В шкафу сидящий Примаков», «Полетевший Комаров» еще.

И тогда у нас поменялся директор Национального литовского музея, самый крупный музей, самый хороший. Он пришел, Арунас Гелунос, замечательный человек. Я его помню, когда он учился в Академии художеств. Потом он два года был в Японии, изучал японскую графику. И потом он вдруг стал директором Национального музея.

Я пришел и показываю ему вот на этом маленьком компьютере: знаете, вот, Арунас, у меня вот есть такие работы, я вот думаю, что с этим делать. Он посмотрел, увидел: о, это, говорит, Кабаков. Я понял, что он знает. Он их всех знает, понимаете?

И он говорит: и что? Я говорю: ну, вы знаете, я хочу это в музей. Он говорит: сколько это стоит? Я говорю: это не стоит ничего. Я хочу подарить. Я не могу продавать работы, которые мне подарены, понимаете? Поэтому я был такой счастливый, что они взяли. Мало того, что они взяли, это же еще сохранность, это не пропадет. Они взяли всю коллекцию. Я им с радостью все отдал. Они отреставрировали вот этот Дворец Радзивиллов, который в центре Вильнюса. Специально под эту коллекцию сделали экспозицию. Арунас Гелунас написал совершенно замечательный текст. Замечательный текст написал Жан-Юбер Мартен, наверное, самый крупный в мире искусствовед, историк. Иногда я, как и вам, провожу там экскурсию какую-то. Там потрясающе, что вы! Какой там Ванечка Чуйков, какой там Дима Пригов чудесный, какие там рисунки Андрея Битова!