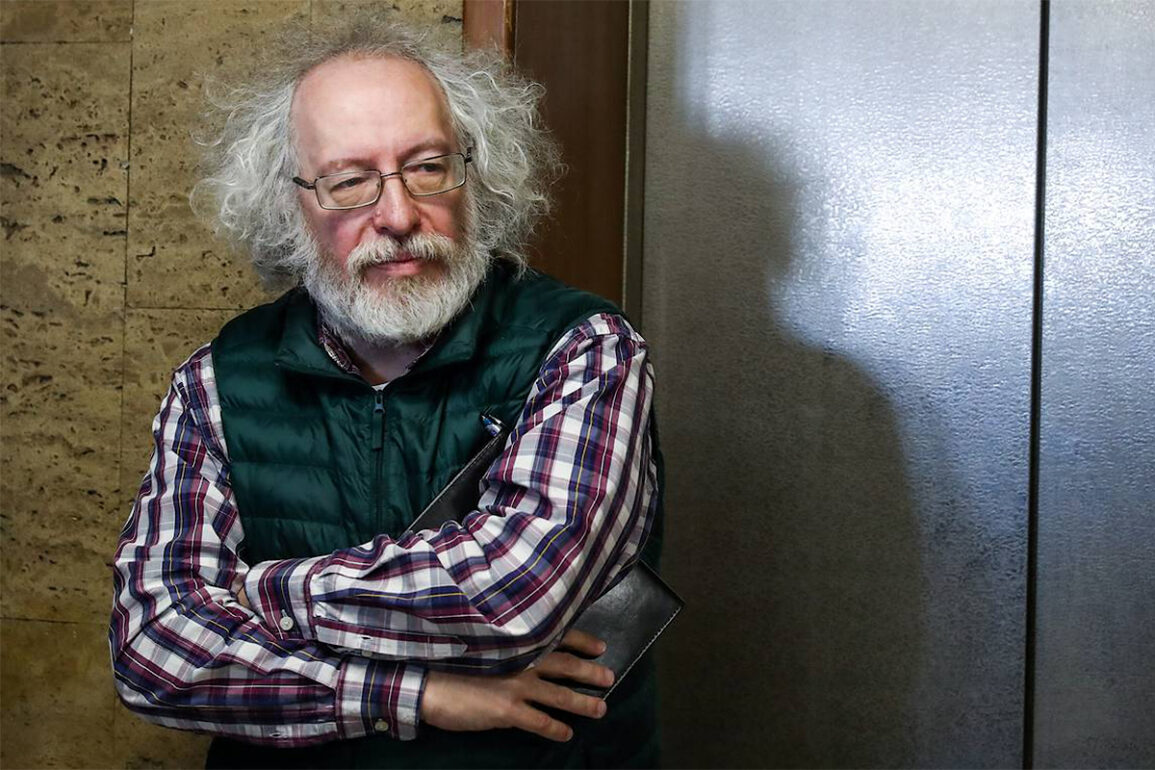

Журналист и медиаменеджер Алексей Венедиктов в эфире программы «Вдох-выдох» на канале «Ходорковский Live» рассказал Виталию Дымарскому о том, почему «Эхо Москвы» хотят вычеркнуть из истории посткоммунистической России, как устроены российские репрессивные механизмы, почему прощен Пригожин и как работал бы пропагандист Соловьев при президенте Навальном.

«Эхо Москвы» — это была часть ландшафта

— Я вспоминаю март прошлого года, когда закрывалось «Эхо Москвы», и твои слова о том, что «Эхо» больше не возродится. Ты по-прежнему так считаешь?

— «Эхо» в том виде, в каком оно было, конечно, не возродится, его сломали. Да и само «Эхо» мутировало в то время, потому что такие вызовы, как соцсети, с одной стороны, искусственный интеллект, с другой стороны, и начавшаяся война, с третьей стороны, просто меняли всю картину. И другое медиа [требовалось].

«Эхо» может возродиться в виде каких-то зеркал, как оно возродилось в Берлине, благодаря Максу Курникову, где «Эхом» называется платформа, которая собирает все материалы, которые делают журналисты «Эха», в какой стране они ни были. Такой дайджест получается, это очень хорошо, или сайт, или агрегатор. Спасибо Максу и его команде, это совершенно правильное дело. Сейчас Макс объявил о том, что он обращается к зрителям и слушателям с просьбой присылать архивные данные. Дело в том, что наш архив запечатан, закрыт по решению Генпрокуратуры и Роскомнадзора, против которых мы по-прежнему судимся. Да, вот Венедиктову делать нечего, он судится с Генпрокуратурой, с Роскомнадзором и с Пригожином, у меня сейчас вот эти процессы.

— Есть хоть в одном из этих процессов надежда на победу?

— Как историк тебе скажу, ты судишься не только в надежде на победу. А и для того, чтобы решения судов, а также разного рода заявления, слова, сказанные в зале суда под протокол, были зафиксированы и архивированы. Например, представитель Генпрокуратуры в суде сказал: мы не требовали закрытия «Эха Москвы», вы что? Под протокол. И Роскомнадзор говорит: мы не требовали закрытия «Эха Москвы». Мы говорим: э, секундочку! Это внесено в протокол! Тогда, простите, мы пойдем другим путем. А кто закрыл «Эхо Москвы», если это не Генпрокуратура и не Роскомнадзор?

Так что судиться полезно. Как показывает практика Алексея Навального, судиться правильно.

Так что Максим собирает вот это «Эхо», соответственно, есть наш канал «Живой гвоздь», где работает другая команда с «Эха Москвы», и это тоже зеркало. А есть отдельные журналисты, которые просто поменяли профессию. Мы вот встретимся 22 августа в честь 33-летия «Эха Москвы» с частью из них и поговорим о том, как [быть] дальше. Есть журналисты, которые перешли в другие медиа, ну и, естественно, журналисты, которые уехали за границу и продолжают там использовать навыки журналистики, полученные в школе «Эха Москвы». Будущее же турбулентно, мы же часть истории, часть ландшафта, мы не можем жить не оглядываясь по сторонам. И 24 февраля 2022 года, конечно, это такой перелом для всех, перелом для людей, перелом и трагедия для многих компаний. В том числе и для нас.

— Напомню, что пару дней назад обнаружилось, что подана заявка на приватизацию бренда «Эхо Москвы» со стороны агентства «Россия сегодня» и Russia Today. Две подписи стоят под этой заявкой — Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян, руководителей этого агентства. Я бы хотел, чтобы ты это прокомментировал. Эта же акция не ограничивается рамками медиа. В какой мере это акция политическая?

— Ну там несколько слоев. Я бы сказал, что это очень изящная комбинация. В нынешнем российском обществе, где власть предпочитает действовать топором и пилой, это все-таки ланцет. Давайте посмотрим, что произошло на самом деле. У нас действительно истекали 14 июля права десятилетние на бренд «Эхо Москвы», а 20 августа истекают права на логотип. Обычно как делается: генеральный директор, если совет директоров не отказывается, [их] продлевает. Направляет заявку, платит какие-то деньги в Роспатент — и все. 14 июля было пропущено, генеральный директор не подал заявку.

Тут я хочу сказать, что ЗАО «Эхо Москвы», акционерное общество «Эхо Москвы», у которого были права на логотип и бренд, существует. И мы от имени ЗАО «Эхо Москвы» судимся с Генпрокуратурой. Это очень важно понять. Напомню, что в этом обществе 66 % [голосов] — это «Газпром медиа», а 33 % — это пул журналистов, который представляю я. Генеральный директор назначен, естественно, акционерным большинством, то есть «Газпром медиа».

Так вот они это [срок подачи] пропустили. Спасибо коллегам из издания «SOTA», которые это обнаружили. Ну кому придет в голову смотреть Роспатент каждый день, да? Они это обнаружили, сделали публичным. Вчера наш директор, представляющий миноритарных акционеров, направил в совет директоров требование немедленно собрать совет директоров, потому что отказ от бренда, как в уставе записано, должен быть решением совета директоров.

Мы делаем вид, что это они случайно пропустили. Если они откажутся, значит, это сделано специально и тогда понятно, в каком кабинете это сделано. Значит, они роняют этот бренд, они никому его не отдают, просто роняют, отпускают его из рук, а Russia Today поднимает. Даже не выкупает, а поднимает — он никому не принадлежит. Если совет директоров откажется направлять заявку, у нас еще есть лаг в несколько месяцев по закону это вернуть.

Теперь: зачем это сделано. Мол, какая вам разница, ведь радио нет? Первое и главное: мы ведем кампанию юридическую от имени ЗАО «Эхо Москвы». Если бренд будет забран, то ЗАО должно быть переименовано, там, в какую-то пиписькину компанию. И мы не будем иметь юридической платформы для того, чтобы вести борьбу в московских и российских судах за возвращение частоты. То есть у нас из-под ног вырывают юридическую [основу].

— А можно уточнение, почему передача бренда в другие руки автоматически разрушает ЗАО?

— А почему автоматически? Они просто говорят: теперь это наше, переименовывайтесь. И все. Это первое.

Вторая часть: нас пытаются вычеркнуть из истории посткоммунистической России. «Эхо Москвы» — это была часть ландшафта. Это было не только медиа, это был институт, это все знают. И 1991-й год, и 1993-й, и чеченская война, и война в Грузии — там всюду «Эхо Москвы» присутствует как институция в кризисные времена. И в 1998-й год, совершенно справедливо. Не каждого главного редактора премьер-министр Кириенко кортежем отвозил домой в эпоху кризиса, скажем мягко.

Они переписывают историю. Они переписывают учебники и нужно вычеркнуть ту радиостанцию, которая была критична всегда по отношению к любой власти — будь то Горбачев, будь то Ельцин, будь то Путин, будь то Медведев. Они просто вычеркивают — вас не было. Именно это связано с блокировкой архивов, к которым мы не имеем доступа, с блокировкой предыдущего нашего ютуб-канала, к которому мы не имеем допуска, блокировкой сайта, к которому мы не имеем доступа. История же — в архивах. Они переписывают одной рукой учебники, а другой рукой вычеркивают события, людей, даты, корпорации и радиостанции. Нет «Эха Москвы» и его не было никогда — вот их задача. Это вторая часть, которая очень важна для понимания.

И в-третьих. Если они вдруг захотят, в чем я сомневаюсь, под этим же брендом что-то выпускать еще, они попытаются дискриминировать «Эхо Москвы», дискредитировать его, уничтожить или испохабить память о нем. Будут выпускать водку «Эхо Москвы», шлепанцы, валенки, военную форму, пилотки, ружья, что-нибудь еще такое.

Это как с НТВ. Было НТВ с зеленым шариком, придуманным Сеней Левиным — кстати, Сеня Левин придумал логотип «Эха Москвы». А теперь НТВ символ чего? Ну, развлекухи. Была серьезная компания, сейчас развлекуха. Вот так же сделать таким же образом.

Когда пытались забирать «Эхо Москвы» в 2001 году, как забирали НТВ, там тоже пытались расколоть коллектив. Какое «Эхо Москвы» настоящее — которое с Венедиктовым или которое не с Венедиктовым? НТВ им расколоть удалось. А «Эхо» не удалось. Ну сейчас те же приемы. Люди же те же, кабинет все тот же на Старой площади на четвертом этаже, где все это происходит.

«Война не меняет профессию»

— Реакции другие. Я вспоминаю, когда закрывали НТВ, даже были на Пушкинской площади митинги. А ты веришь, что сегодня возможно, чтобы люди вышли на улицу?

— Сегодня нет.

— Другое общество?

— Депрессия большая. Есть страх, конечно, потому что репрессивный аппарат сильно подрос. Но он и подрос, потому что не было сопротивления общества. А есть депрессия. Да и ну какой-то бренд, это что-то по бабкам, спор субъектов коммерческих — бренд, логотип. Кто будет выходить за логотип, вы смеетесь? Кто будет выходить за слово «бренд», вы смеетесь? И «Эха Москвы» нету, радио нету, люди его не слышат. За что выходить-то? Тут Навальному 19 лет впаяли, сколько там человек вышло туда к колонии? 40? 30? Надо же серьезно смотреть широко открытыми глазами. С одной стороны — репрессивный аппарат, с другой стороны — страх, с третьей — депрессия. Что мы можем сделать? Это сейчас вот так. И в этом смысле ты прав — другое общество, другая историческая ситуация, так бывает.

— Тогда такой больной, наверное, вопрос: а нужно ли этому обществу «Эхо Москвы»?

— Да мне насрать. Я это делаю для тех, кому оно нужно. У нас 911 тысяч подписчиков на канале «Живой гвоздь». Вот этим 911 тысячам мы нужны. Каждому для чего-то. Кому-то, чтобы хаять, кому-то, чтобы развлечься, но мы нужны. Я хожу по улицам Москвы и Петербурга, меня встречают люди — немного — и когда они говорят «спасибо», я всегда спрашиваю: за что? Они мне говорят: за то, что вы с нами.

Мы делаем медиа старомодное, мы не гонимся за новыми ситуациями. Мы с Дмитрием Муратовым сидели, с главным редактором «Новой газеты» и говорили: война не меняет профессию. Да, становятся военные хирурги важнее в профессии, военные корреспонденты важнее, но принципы профессии не меняются. Поэтому, да, мы не нужны остальным, но мы нужны этим 900 тысячам людей. Потому что мы дарим им надежду.

— Тогда два вопроса последовательно, по поводу того, что меняет профессию, а что не меняет. Как это война не меняет профессию? Война, безусловно, обостряет многие вещи. Например, понятие патриотизма.

— Но не меняет.

— То, что ты можешь себе позволить в мирное время, ты не имеешь права в военное время: например, критиковать свою страну.

— Тут история в том, что, во-первых, есть законы цензурные, которые вводятся. Россия же не ведет войну, у нас «специальная военная операция». Когда со мной мои собутыльники начинают про это говорить, я говорю: окей, хорошо, мы ведем специальную военную операцию, но Украина-то ведет войну! Она же на нас дроны посылает — это же война! Давайте на этом договоримся, чтобы не играть словами, у нас это специальная военная операция, у них война. Всем понятно, что это все лицемерие сплошное.

Да, цензурные ограничения цензурируют часть профессии, но никто тебе не говорит врать. Ты себе не говоришь врать. Те дефиниции патриотизма, которые ты имел до военных действий, они что, изменились что ли? Да нет.

У меня была история очень важная для меня, я однажды разговаривал с таким человеком, довольно близким к Бараку Обаме. И он рассказал мне, какую конференцию давал Обама по поводу войны в Ираке. Он еще не был президентом. И он сказал вот что, когда его спросили про патриотизм — и мне эта история, как иностранному агенту, очень близка. Он сказал: вот, смотрите, миллионы людей выходили в поддержку войны в Ираке. Миллионы людей выходили на демонстрации. Миллионы людей поддерживали эту войну, которую лично я, Обама, не поддерживал. И это были патриоты Америки, которые хотели Америке лучшего. Так они видели. Но миллионы людей выходили против этой войны и я вместе с ними. Они считали, что эта война ухудшает американское присутствие в мире и американскую экономику. И это тоже были патриоты Америки. Мы все — патриоты Америки, говорил Обама.

И это очень важная история. Просто мы по-разному видим, что лучше для России. И я это повторяю аудитории. Я не говорю: вы — патриоты, а вы — не патриоты. Я не делю так людей и не делил их так раньше. Нужно ли России воевать в Сирии? Да, нужно, нет, не нужно — это все патриотизм. Нужно ли России вести военные действия в Чечне? Да, нужно, нет, не нужно — это тоже патриотизм. По-разному понимаемый. Но это все патриотизм. Нет, мы хотим чтобы России было плохо — это кто, это где? Я таких людей не встречал, может, мне повезло.

Поэтому война не меняет профессию и мое понимание патриотизма — это говорить и делать то, что ты считаешь правильным для твоей страны. Я так и веду себя и разговариваю с людьми, которые считают, что для России нужно другое, и веду с ними диалог не через прицел. То есть у меня нет прицела. У них, может, есть, а у меня нет. У меня вот микрофон. Я как говорил, так и говорю, и война не поменяла моих взглядов на эту историю. Я как считал это катастрофической ошибкой для моей страны, так и считаю. Как я в 7 утра 24 февраля сказал это, ничего и не изменилось.

В 2014-м году в первый же день, когда был сбит рейс MH-17, я тогда сказал: это сделали сепаратисты из «Бука», поставленного российской армией. Я ничего не знал, я про это говорил. И вот прошел суд в Нидерландах через восемь лет, который сказал то же самое. Что должно меняться? Если бы он мне показал другие факты, я бы сказал: я дурак, я ошибался. Но никто мне другие факты не показал. Я как говорил, так и говорю. Что я считаю правильным, то я и говорю. И никакое общественное мнение меня не может подвинуть. Экспертное мнение меня может подвинуть, а общественное мнение, голосование, извини меня, людей на улице меня подвинуть не может.

— Но какие-то ограничения все-таки война вводит?

— Законные. Я имею в виду, когда твое правительство тебя ограничивает законами. Ну да, вводит. Но если я внутри, я эти законы, с которыми я не согласен, считаю, что их нужно отменить, они репрессивные, они дискриминационные, они внеюридические, и я говорю это нашим слушателям. Я говорю: вот, знаете, я считаю, что это война, но не могу вам это сказать. Хорошо, я говорю, военные действия. Но мы же все понимаем. Но это совсем сути не меняет.

«Когда я стал иноагентом, мои коммуникации с людьми, принимающими решения, резко сократились»

— Ну да. И даже, когда вы эти законы сочиняете и вводите в действие, надо хотя бы, чтобы какая-то внутренняя логика была.

— Не надо от них ничего требовать, у них свой интерес. Когда они вводят эти законы, когда они придумали это все с иностранными агентами, чтобы ставить плашки и так далее, чтобы тяжело было читать, чтобы люди отписывались — это все работает. Я тебе могу сказать, что когда я стал иностранным агентом, я увидел, что мои коммуникации с людьми, принимающими решения, резко сократились. Часть людей просто заблокировала мой номер телефона.

— Они боятся с тобой общаться.

— Конечно. Так задача и была не во мне, а в них. Это для того, чтобы порвать мои коммуникации. Чтобы я не видел правду, чтобы я не мог ее говорить дальше, чтобы правда не была объемной, чтобы я не смущал их наивный разум, чтобы они не ходили со мной выпивать. И чтобы я им не говорил: ну посмотрите, посмотрите, вот по вашей же логике, хорошо, НАТО — страшное чудовище действительно, которое угрожает безопасности России. Но, блин, граница в два раза увеличилась с НАТО в результате этих действий! Ну так надо было это делать, чтобы граница увеличилась дважды? И вот сначала мне все говорили «ха-ха-ха», а вчера это сказал Шойгу: угрозы возросли, границы с НАТО увеличилась почти в два раза. Сергей Кужугетович, я тебе, блин, это говорил еще в марте прошлого года, грубо говоря, через микрофон!

— Не он принимал решение.

— Неважно. Сейчас не про решение. А про то, что мы говорим публично. Когда мы говорим в микрофон, вокруг нас стоят сотни тысяч людей. Мы для них говорим. Это разорванная коммуникация, конечно. У меня меньше теперь информации и, значит, меньше понимания того, что происходит там. И как они принимают решения, теперь я понимаю хуже, чем раньше. И, значит, я не могу помочь нашей аудитории понять, как они принимают решения. И, следовательно, чего ждать от них. Для этого все и делалось. Да, это затрудняет работу. Но если я буду в Черногории, предположим, или в Тбилиси, я еще меньше буду понимать.

— Мы начали говорить о том, как деформируется профессия журналиста под давлением.

— Она деформируется, да. Под давлением. Потому что война — это давление. Законы — это давление. И любой человек деформируется под давлением. Люди летают в космосе в скафандрах, потому что там другое давление. Скафандров хватает не на всех и на меня не хватает. Мы плаваем в соляной кислоте без скафандров. Или с частью скафандров. Конечно, есть давление, есть деформация. Но если ты сознаешь угрозы этой деформации, если ты понимаешь, что твое мнение деформируется, ты пытаешься его выправить. А если ты не понимаешь, что твое мнение деформируется под давлением, то ты продолжаешь идти в сторону деформации. И неважно, где сидит журналист, в Вильнюсе или в Москве, или в Тбилиси.

«Те, кто будут говорить «тварь и мразь», всегда будут иметь больше просмотров»

— Война это такой субъективный фактор, но еще ты назвал такой объективный фактор, как новые условия для журналистики — это и соцсети, и искусственный интеллект. Недавно Максим Курников рассказывал, как где-то в Европе уволили несколько десятков или сотен журналистов, их заменяет искусственный интеллект. А чего тогда обижаться, что «Эха Москвы» нет? «Эхо Москвы» — это все равно старая журналистика.

— Никто не обижается. Мы начали понимать эти угрозы задолго до начала военных действий. Они реально были угрозой. Я бы сказал даже не угрозы, а вызовы. Посмотри на Трампа на выборах в 2016-м году. Это всем раскрыло глаза. Трамп — это медиа, это новое медиа. Непрофессиональное, абсолютно ангажированное, но медиа. И он так выиграл президентские выборы и завоевал на свою сторону половину Америки. И продолжает это делать.

Посмотри на Такера Карлсона. Это же фантастическая история! Такер Карлсон — это пропагандист канала Fox, консервативный реакционный республиканец, такой, с красным затылком, что называется. Когда он был на Fox, у него было три миллиона зрителей и огромная команда. Его выгнали с Fox и он ушел в Twitter. Его ролики в твиттере набирают до 100 миллионов просмотров. Не три, а сто миллионов! Какое медиа сравнится с Такером Карлсоном по влиянию?

Это были новые вызовы и надо было понять, что с этим делать. И мы на «Эхе» начинали про это говорить, но сначала случилась чума, эпидемия, все ушли на дистанционку, потом случилась «специальная военная операция». И у нас, естественно, мелькают перед глазами Купянск, Изюм, Херсон и некогда об этом думать. А это [соцсети и ИИ] — главный вызов журналистики.

Война закончится, а это продолжится. И это вызов журналистики настоящий. Потому что ни Трампу, ни Такеру Карлсону, ни тебе, если тебе надо, не будут нужны ни редакции, ни правила редакции. Не нужны редактора, которые могут сказать: «Эй, парень, ты что это тут написал, ты проверил?». Не нужны юристы, которые будут говорить: «Так нельзя писать, они подадут на нас в суд». И ты можешь нести все, что ты хочешь — проверенное, не проверенное, оскорбляющее, не оскорбляющее. И ты будешь всегда выигрывать, потому что потребителям более важно развлечение, чем информация. И те, кто будут говорить «тварь и мразь», не говоря уже об обсценной лексике, всегда будут иметь больше просмотров — а, значит, и больше рекламы, и больше возможностей. И больше аудитории. Это, конечно, не так линейно, но тем не менее: когда у тебя 10 миллионов подписчиков или 50 тысяч подписчиков — это все-таки разные вещи. Это будет более ярко и более громко. Моя любимая фраза, которую Черчилль писал на полях своих речей: «Аргумент слаб — усилить голос».

Так что сейчас ничего не надо объяснять, написал про кого-нибудь, что этот человек — тварь и мразь — и все ходят, лайкают. Особенно, если это человек известный, особенно, если он с хорошей репутацией. Можно его обкидать какашками, дискриминировать, дискредитировать как конкурента в этих самых твиттерах и фейсбуках.

Поэтому угрозы действительно есть, но они были до начала военных действий и если бы их не было и не было эпидемии, я думаю, весь мир бы занимался тем, как доносить профессиональный товар, а не грубо сделанную подделку, которая не фастфуд. Кому-то нужен фастфуд, а кому-то нужна хорошая ресторанная еда, не вредная, скажем так. Но теперь все делают фастфуд, каждый может, даже не помыв руки, сделать бургер.

«Ты чего, не понимаешь? Вас слушал, читал и смотрел весь истеблишмент!»

— Ты думаешь, что еще спрос на «медийный артхаус», используя терминологию кино, все-таки будет?

— Спрос будет, но небольшой. Я уже говорил, что я-то человек старомодный и переучиваться не собираюсь, и мне нужно качество аудитории, а не количество. Я, конечно, смотрю на количественные показатели, но это для меня не определяющее. Как я всегда говорил [сотрудникам], рейтинги — это для главных редакторов и для генерального директора — куда рекламу предлагать. А ваше дело — делать качественные продукты. И это окупается.

Я взял «Эхо» главным редактором, когда мы были на 28-м месте из 50. У нас отняли «Эхо», когда мы были на первом месте. Медленно и неуклонно мы шли, шаг за шагом, изучая аудиторию свою. Мне говорили: давай упростим язык, что-то очень сложно. А я говорил: ребята, мы будем говорить сложно, мы должны языком отсекать тех, кто пришел похохотать. Есть театр, а есть цирк. В цирк будет всегда ходить больше народа. И оказалось, во всяком случае, в Москве, что вот шаг за шагом мы вышли на первое место, на первую позицию. И когда были кризисы, народ к нам прибегал и у нас при обычных наших 800 тысячах ежедневной аудитории в Москве во время кризисов экономических было 3 миллиона. Мы забирали почти половину взрослой аудитории Москвы.

Потом они опять уходили, потому что наступало время развлечений. А мы не будем развлекать. Я думаю, что если бы я говорил в каждом эфире «тварь и мразь», использовал обсценную лексику и непроверенные данные, конспирологические слухи, у нас были бы те же 3 миллиона. Но нет, это не мой путь. Смотрите «Мандалорец»: таков путь, нельзя снимать шлем. Это выбор: ты делаешь либо для тех, кому нужен этот товар, либо делаешь фастфуд. Я не умею делать фастфуд и не сумею.

— В журналистике всегда так было: были СМИ влияния и массовые издания.

— Когда нас закрыли, я говорил: ну чего вы пристали к маленьким? Ну хорошо, у нас миллион в Москве, три-четыре миллиона в стране ежедневно. Что вам надо, у вас вот эта вся машина [пропаганды] есть, чего пристали? Чего вы пристали к «Новой газете», посмотрите тираж! А ваш «Московский комсомолец» и «Комсомольская правда» — это же совсем другое! Чего привязались к «Дождю»? У вас есть «Первый канал», второй канал, РЕН ТВ, НТВ — это десятки миллионов! Что тут «Дождь», что «Новая Газета», что «Эхо Москвы»?

Знаешь, что мне сказали мои собутыльники? Они сказали: ты чего, не понимаешь что ли? Вас слушал, читал и смотрел весь истеблишмент! Мы, люди принимающие решения! Вы вносили смущение в мозги людей, принимающих решение! Не толпы — вас и так слушали только отмороженные. А вот все губернаторы и все министры [слушали]. В дайджесте Путину кто сверху лежал? Какое российское медиа после «Первого канала»? «Эхо Москвы» клали! Какая газета после любимой «Комсомолки»? «Новая Газета»! В дайджесте каждый день. А что говорить о депутатах, министрах, генералах.

Поэтому в первую неделю все три медиа закрыли. Чтобы мы не вносили смущение в разных Усмановых, Воложей, Кудриных, Кириенков, Суровикиных. Потому что когда ты знаешь, что в квартире, там, генерала армии мурлыкает «Эхо Москвы» с утра до вечера, потому что, видите ли, теща очень любит слушать Дымарского, а товарищ бравый генерал, проходя мимо: че? Ну-ка погромче сделать!

Вы чего? Выключить на хрен! Тещу же не выключишь. Это серьезно, это не шутки. Это вот аргументы по закрытию.

— Помнишь, лет 15 назад или больше мы с тобой выводили три критерия, три фактора, которые мешали закрыть «Эхо Москвы» еще тогда. Первое: это не электоральный ресурс.

— Это верно.

— Но сегодня это не имеет значения, потому что электоральные ресурсы никому не нужны, нет электорального процесса.

— Верно. Но все равно нужно бантиками украсить.

— Второе — это все-таки некая такая международная репутация.

— Тоже неважно сейчас: какая репутация, о чем речь?

— А третье: сами слушали.

— Вот да, да.

«Путин пришел, лег и включил радио. Какое радио?»

— Я же помню, когда из машины на «Эхо» звонил генеральный прокурор Устинов.

— Да, мол, какого хрена [вы там говорите], еду и слушаю. Там еще была дивная история, когда Владимир Владимирович, президент Российской Федерации, однажды на меня наехал, уже не помню, за что, в очередной раз. Я потом Пескову говорю: Дим, слушай, ну чего там? Он говорит: он сам слышал. Он ехал в машине и слышал сам. Собственно говоря, история, когда он мочил [нас] за противоракетную оборону. Как он сказал: я пришел, лег, включил радио, а там вы несете хрен знает что. Понимаешь, он лег и включил радио. Какое радио? Это он говорит публично, понимаешь? И эта история важна.

— Думаешь, он за себя побоялся в марте, когда вас закрывали?

— Понятия не имею. Я его давно не видел, с ним не разговаривал и вообще ему с иностранными агентами разговаривать неуместно. Меня тут спрашивали: а вас позвали на собрание главных редакторов, которое было вот тут сейчас? Я говорю: главный редактор чего? Иноагентства какого-нибудь?

Вот потому и закрыли, потому что мы действительно, и мы, и «Новая газета» и «Дождь», мы влияли на них, на их умы. Потому что, блин, расследования «Новой газеты», я просто знаю, они лежали на столе у генерального прокурора, каждый номер сверху. У Краснова, у Чайки. И с уважением, я тебе должен сказать, к расследованиям, потому что не подкопаешься, не заказуха. И раньше каждый раз, когда я общался на каких-то приемах, они мне говорили: ну да, [вы] профессионалы, суки. А сейчас во время военных действий пропаганда должна быть тотальной не только для простых обывателей, но прежде всего для людей, которые могут сомневаться. А кто может сомневаться? А тот, кто ближе к принятию решений.

Есть вторая история, очень важная, мне кажется, мы как раз говорили вчера с Муратовым. Чем меньше независимой от власти прессы, тем больше жертв в военное время. Потому что если у тебя зависимые от тебя источники — это абсолютно теоретическая история — если у тебя источники зависят от тебя, они пытаются сделать тебе приятное. И ты принимаешь на основании этого некорректные решения, ошибочные решения. И тем больше жертв. Чем больше независимой прессы, тем меньше жертв.

Как была остановлена вьетнамская война? Я вот сейчас Киссинджера читаю, занудная книга чудовищно, я продираюсь через нее, она очень подробная, каменная. Он говорит: когда началась вьетнамская война, все были за нее. Патриоты же. Общественное мнение, пресса, конгресс. Ну конгресс как истеблишмент. Когда мы пришли с Никсоном, это был 1969 год, январь, уже общественное мнение расколото, пресса против, конгресс расколот. И концу нашего [срока] уже и общественное мнение, и пресса, и конгресс были против. И поэтому мы, которые считали, что коммунистов нельзя допускать во Вьетнам никогда, мы были администрация Никсона, мы не можем вести войну, когда пресса против, общественное мнение против и конгресс против. Вот три столпа, которые поменяли свою точку зрения за пять лет войны. Это Киссинджер, это не я.

«Иноагенты — это люди, которые оказывали влияние на разные слои общества»

— В условиях России это возможно сегодня?

— Другая ситуация. Во-первых, прошло 50 лет, во-вторых, я думаю, что Владимир Владимирович тоже читал Киссинджера или выдержки из него. И его репрессивные действия, его администрации, направлены против этих трех составляющих.

Вот иноагенты — это кто, в первую очередь? Это люди, которые оказывали влияние на разные слои общества. Вот, скажем, посадка Бориса Кагарлицкого, чьи взгляды левые мне совсем не близки. Понятно, что Борис Кагарлицкий оказывал влияние реально на левую часть общества. И предыдущая посадка, скажем, Сергея Удальцова и посадка в свое время Эдуарда Лимонова — это берутся лидеры общественных мнений в разных направлениях и изолируются. По-разному можно изолировать, можно иноагентством, а можно посадить.

Почему такое зверство по отношению к Алексею Горинову, муниципальному депутату, который посажен на 7 лет? Да потому что он депутат! Да потому что он конгресс, потому что он избранное лицо. Да ты только рот открой, избранное лицо. Или Женя Беркович и Светлана Петрийчук. Это не медиа, но это же театр. И эти барышни опасны тем, что у них есть поклонники, они ведут за собой часть общества из театрального искусства. «Золотая маска»! Это значит, что театральное сообщество к ним прислушивается! Это значит, что они опасны и их надо изолировать. Вот тебе история с общественным мнением. Про прессу я уже сказал: дискриминационные законы, экстремистские статусы.

«Ты вообще понимаешь, кто такой повар у президента?»

— Почему прощен Пригожин?

— Потому что он свой.

— Но это же та фракция общественного мнения и элиты, которую Путин пытается не допустить на первые позиции?

— Нет. В ходе военных действий часть путинского общественного мнения и элиты стала более радикальной, чем Путин: взять Киев, Одессу, Львов, Украина не должна существовать и так далее. Это часть путинского электората. И важно вернуть их в конюшни к Путину. Они считают, что Путин слишком мягок, и мятеж Пригожина — это вот они. Они свои.

— И Гиркин свой?

— Гиркин никогда не свой. Гиркин никогда не был внутри, Гиркин пытается их отколоть. А Пригожин свой. Ты вообще понимаешь, кто такой повар у президента? Это абсолютно доверенные люди, ты из их рук ешь. А с паранойей это вообще! Ты боишься, что тебя отравят, а этот человек при мне ему накладывал на тарелку. При мне на встречах наливал. Ему, Бушу, Шираку. Мне наливал тоже, виски, Macallan 18-летний, за тем же столом. Поэтому на самом деле нет, это свой. Но он ошибся. Мы, конечно, его накажем, потому что последствия плохие, но потом. Но сейчас ты мне нужен, ты свой, ты близкий. Поэтому задача — вернуть в стойло. Вот его вернули в стойло.

«История знает массу обнимашек»

— Как ты уже сегодня сказал, да и любой человек это может сказать, когда-нибудь это закончится.

— Да, все заканчивается.

— Вопрос по выходу из этой ситуации. Возвращаясь к СМИ, к той же Симоньян, к Киселеву, как ты думаешь, как они будут из нее выходить? Будет ли у них чувство вины какой-то, раскаяния? Как вообще выходить из такой ситуации? Потому что многим политикам вся оппозиция наша обещает суды. Путина под суд, всех под суд и так далее. А что делать с нашими коллегами?

— Ну, во-первых, я не их психиатр. Есть люди, которые искренне верят в то, что Путин делает все правильно. Вот Маргарита Симоньян в Путина в таком широком смысле влюблена. И все, что делает Владимир Владимирович, у нее вызывает восхищение. А если что вызывает вопросы, то она их задает. И я помню, вот была последняя встреча с президентом, в которой я участвовал, это было 10 февраля 2021 года, знаешь, что она спросила? Она сказала, ну надо же помочь нашим братьям на Донбассе, ну Владимир Владимирович, кто кроме вас? Чуть не плакала, реально. И она вот поэтому так восторженно написала, когда началась «специальная военная операция».

Есть люди, которые все понимают. Как Соловьев. Но делают это за власть, за деньги, за влияние. Купленные, короче. Вот я прекрасно понимаю, как Соловьев работал бы при президенте Навальном. Легко!

Да, они все разные. Как выходить? Да хрен с ними, пусть сами решают, как выходить, если придется выходить. Может, они решат, что и выходить не надо будет, все будет длиться. Не знаю. Вообще не заботит меня, как кто-то из них будет выходить, это их проблемы, это их столкновение с реальностью.

— Ну есть же институт репутации.

— Это вы что-то заговариваться стали, репутация у кого? Вот у Марго? У нее важна репутация у Путина. Вот если Путин ей ласково кивнет, она будет на седьмом небе, это правда.

— А когда его не будет?

— Когда не будет, она будет какое-то время плакать, а потом ей, наверное, объяснят что-нибудь другое.

Но я тебе скажу хуже. Каждый раз, когда я встречаюсь с западными политиками в своих поездках, я говорю: а вот если придется переговариваться с Путиным, он для вас кто? Военный преступник? Или вы к нему, как к президенту Российской Федерации [будете относиться]? И всегда следует длинная пауза. Всегда. Даже не в интервью, просто, вот сидим, бухаем. Ну ради остановки войны и спасения людей, отвечают, можно говорить с кем угодно. Вот как-то так. Я уже второй вопрос не задаю: как долго?

Я вот рассказывал недавно своим ребятам, я же когда был в Израиле, то очень много говорил с людьми, которые вели переговоры об освобождении рядового Гилада Шалита. И мне один полковник рассказывает: я сижу и знаю, что напротив меня сидит человек, который давал приказ стрелять по моему дому, у меня там погибли соседи. Арабский террорист, бандит. А я должен вытащить Шалита. Я вот на руках сижу, чтобы не врезать ему по морде как минимум, уж не говоря про оружие, мы все без оружия. Потому что задача — вытащить заложника. Я говорил еще до чумы с этим полковником. И он говорит: он до сих пор живой, ходит и дает команды стрелять по нам. Но Шалита вытащили. Потом, говорит, рвало. Но Шалита вытащили. И вот тебе приоритеты.

Поэтому, как кто будет выходить… История знает массу обнимашек.

«Какая страна, такая и оппозиция»

— Ты упомянул Аркадия Воложа. Меня удивляет в этой истории реакция единомышленников. Почему очень часто оппозиция в широком смысле этого слова больше разбирается сама с собой, чем с тем врагом, которого она себе назначила? Мне это всегда напоминает историю нацистской Германии, 30-е годы, когда по приказу Сталина немецкие коммунисты боролись больше с социал-демократами, чем с нацистами. Близкие больше раздражают, чем откровенный противник.

— Какая страна, такая и оппозиция. Они все имитируют нынешнюю власть. Они считают, что вот они придут и просто людей надо поменять. Стулья и кроватки нормальные, просто барышень поменяем на себя и все. Поэтому они часто себя ведут, как ведут представители власти не самые лучшие. Ну, например, вот это требование деятельного раскаяния. Кто у нас пионер деятельного раскаяния публичного, помнишь? Рамзан Ахматович Кадыров. Который требует все время деятельного раскаяния на камеру. Считается эффективным, пойди, раскайся, лицемерия не принимаем. Вот поэтому они какие приемы знают, такими и пользуются.

Про Воложа я могу только сказать, что я с ним говорил в самом начале военных действий, я был у него в Израиле. И все, что он написал [сейчас], он сказал мне тогда. Но он считал — так я думаю, так я понял, я не его пресс-секретарь, не его защитник, — что он, жертвуя частью, спасет целое.

Это то же самое, что я могу бухать с кем угодно, но на редакционную политику в течение 25 лет, пока я был главным редактором, это не влияло никак вообще. Я не мог прийти с бухания, там, с министром, или с Песковым, или с генпрокурором и сказать: вот это мы не даем, вот это даем. Вы не найдете ни одного человека, ни одного ведущего «Эха», который бы сказал, что Венедиктов пришел и дал такие указания. Нет, конечно.

И я это Аркадию говорил. Я говорил: они сожрут. Я понимаю, что ты хочешь спасти. Но ты жертвуешь нами, нашими интересами. Мы вообще, «Эхо Москвы», были первыми, кого они выпилили из раздачи Яндекса. Первые. Потому что Алексей Алексеевич Громов так сказал. Я гляжу: к нам приходит генсек НАТО, Робертсон потом Столтенберг, 8 лет назад, приходит Песков — нет ссылок на «Эхо Москвы» в Яндекс.Новостях. «Первый канал» пишет: Столтенберг заявил. Кому заявил? Непонятно, «Эха Москвы» не существует.

Или там они выдавали с 2015 года без конца, если я набирал в поиске «Венедиктов», первой выскакивала строчка, где было написано, что я покинул страну. Я никогда не покидал страну в том смысле, в каком это выдавал Яндекс.

Я совершенно не обижаюсь на Аркадия, он пытался спасти своего ребенка, жертвуя частью интересов. Не удалось. Так бывает.

«Давайте Венедиктов месяц будет приходить в розовых шортах»

— Мы же помним, что это позиция многих руководителей, в том числе и в сфере культуры. Главные режиссеры говорили, что мы спасаем наши театры.

— Это вопрос цены всегда. Любое твое решение, на мой взгляд, как правильное, так и неправильное — ты за него будешь расплачиваться. Любое, самое простое решение, когда есть выбор. А последствия, о которых ты даже не думаешь, тебя настигнут потом. И поэтому, когда ты принимаешь какое-то решение, ты всегда взвешиваешь, чем ты платишь. И что ты заплатишь за это потом.

Ты знаешь, когда Михаил Юрьевич Лесин пришел и меня позвал, как председатель директоров, мы пошли в ресторан обедать. Он садится напротив меня и говорит: значит так, ты увольняешь Альбац, Пархоменко, Латынину и Шендеровича. Или я закрываю «Эхо». Я говорю: Миша, тут аптека рядом за углом, ты вообще в уме? Это вот было первое, перед бульоном, что называется. Дальше последовала боцманская терминология и от него и от меня — он же в боцмана все играл. И я должен сказать, что тогда у меня не возникло даже ни одной секунды [сомнения].

Но вот когда Путин предложил мне быть его доверенным лицом публично, у меня екнуло. Я понял, что «Эхо» реально висит [на волоске]. Это был 2012 год, январь. А он меня мочил до этого, то, что все видели, это была про ПРО история, когда он говорил, что у тебя по радио происходит, вот это все безобразие. И потом, когда камера ушли, он мне предложил. Это было как удар под дых, он меня сыграл. Потому что — что сказать? Нет? Он просто закроет радио, что было понятно. А сказать «да» — ну это будет не «Эхо». Надо вывернуться, а как? И спасибо Тане Лысовой, тогда главному редактору «Ведомостей», которая сказал: ой, пока Венедиктов думает, Владимир Владимирович, я вас тут спрошу про Ротенберга, вот он купил там три процента чего-то. Короче, заболтала.

А я пока думал быстро, как вывернуться, и вспоминал судорожно эту фразу Д’Артаньяна [когда его кардинал Ришелье позвал на службу], мне нужна была цитата, а телефонов-то нет, отняли. И я вот эту цитату вспоминал, как он сказал, что, к сожалению, мои друзья находятся на одной стороне, а все мои враги по несчастливой случайности на вашей. И вот на салфетке я писал, чтобы потом благородно это все свернуть, потому что я понимал, что согласиться я не могу. А сзади стоял Песков и мне показывал: молчи, дурак, молчи, не реагируй!

Это история принятия решений. Когда ты подвешиваешь «Эхо», как с Лесиным, как с Путиным, как с Медведевым была история тоже, ты все время подвешиваешь «Эхо». Как с Плющевым. История с Плющевым, да, когда буквально мы стояли в 48 часах от закрытия уже, решение Лесиным было принято. Оно было принято, он его объявил практически. И кто-то там говорил: давайте для вида отстраним, уволим Плющева, а потом его через 2 месяца возьмём. Я говорю: не. Я просто почувствовал — невозможно. Вот невозможно. Даже взвешивать нечего, на одних весах ничего нет. Одна уступка — и ты покатился вниз. Потому что Плющев — это редакционная политика. Это не давайте Венедиктов месяц будет приходить в розовых шортах или побреется налысо — да пожалуйста. А редакционная политика — никогда. Это моя зона.

И вот когда они принимают решения, они должны взвешивать последствия, именно последствия, а не само решение. Само решение может казаться приятным, тебе может показаться, что ты много выиграешь. Но подумай о последствиях и тогда прими решение. И когда нас закрывали, чтобы ты понимал, мне было сказано, что мы знали как «Эхо» вело себя во время Грузии и во время Крыма. В первую неделю тогда у нас был министр информации и культуры Украины Ткаченко, уже шли военные действия, и никто меня не спрашивал, у нас был, соответственно, Гордон из ведущих, еще кто-то из депутатов украинских — это же нормально! Мы же медиа! Мы же должны стороны давать — это же нормально! Это я говорил Путину в сентябре 2008 года, когда он меня мочил за Саакашвили во время грузинской войны. Я ему говорил: это нормально, работа такая.

«Если бы я сидел во главе украинского СМИ, меня закрыли бы таким же самым образом»

— Ты считаешь, что украинские СМИ должны сегодня, например, приглашать, не знаю, Сергея Маркова к себе?

— Я не знаю насчет приглашать, но цитировать Путина они должны. Ваша аудитория должна знать, что говорит Путин. На что вы возражаете? Это современные медиа. Они все равно узнают. Они все равно все узнают в своем твиттере и фейсбуке — кто захочет, тот узнает. Но редакционная политика каждого СМИ — она отдельная.

Если бы я сидел во главе украинского СМИ, меня закрыли бы таким же самым образом. Ну чтобы было понятно. Потому что я профессию вижу вот так. Украина подверглась нападению, а не Россия, но тем не менее профессия — она такая, ну что тут сделаешь. А можно украинским врачам лечить российских пленных, которые вчера в них стреляли? Это не нарушение, ничего, можно их лечить, нет? Это же серьезная история. И я знаю врачей, которые отказываются это делать. И что ты им скажешь? А у него вчера жену убило нашей ракетой, что он будет теперь извлекать осколок из ноги? И ты это понимаешь, и я тоже это понимаю.

Это очень тяжелая проблема, но каждый ее решает для себя. И не надо говорить мне, как мне поступать. Вы хотите поступать по-другому — поступайте по-другому. Маргарита Симоньян решила поступать по-другому — поступай по-другому. А я поступаю так. Ты меня критикуешь, я тебя критикую, но я тебя не закрываю. А ты меня закрываешь. В этом разница. И когда мне говорят, вот же она была твоей подругой, а теперь вонзила нож в спину, я на это всегда отвечаю одинаково. Это ее нож, но моя спина. Это не я вонзил и я никогда не вонжу, но это ее нож и моя спина. Какие ко мне претензии?